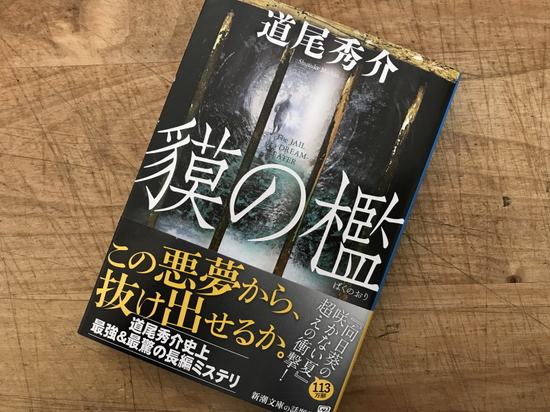

ミステリ小説を、たんに「謎解きの物語」だと思われている方は、意外と多いのかもしれません。確かにそれは大切な要素であり、提示された謎が不可解なほど、読むほどに期待が増し、真相に辿り着いた時に納得や感心をし、時には感動さえすることもあります。ですから謎の提示と解決は、ミステリ小説の大切な肝と言えます。ですがミステリ小説の本質は、それだけではありません。事件が起きた背景や、謎として提示されるトリックの必要性や必然性の意味を丁寧に綴り、背景にある人間関係を丹念に描くからこそ、謎に深みが増し、より面白みを増していくのだと思っています。つまり他の『文学小説』と呼ばれている作品と、本質は何ら変わるところが無いのです。この小説は、そんな楽しさと深みを感じることが出来る作品でした。

かつて父が犯した殺人事件の際に消息を絶った女が、線路を挟んだ反対側のホームに立っていた。ジッとこっちを見ている女は、なぜこのタイミングに―。そう思った次の瞬間、女の姿は大勢の悲鳴と共に線路に消えた。事の真相を知りたいと、かつての故郷だった信州の寒村を、小学校三年生になった息子・俊也と二人で訪ねていく。だがそこで二人を襲う奇怪な出来事の数々。そして三十二年経った今、解き明かされる真実。

正直言えば、かなり読み難い小説だと思います。現実世界と夢の中の場面転換、聞いたことも無い方言での会話、現代と過去の跳躍、そんな物が混在しています。しかもディティールを丹念に描いているので、かなり長い。ついでに言うと、トリックとか謎の解明と言う点においては、やや物足りません。だから評価も分かれると思います。でも私は好きでした。なぜって横溝正史の世界が大好きだから。だってこれ『八つ墓村』への、オマージュですよね? その世界観がお好きな方は、ご一読を。