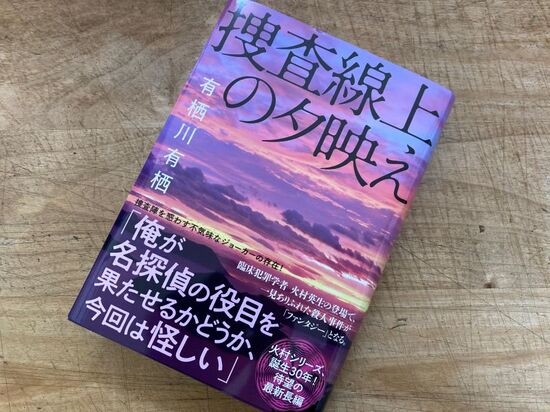

東大阪市内の10階建てマンションの一室で、独り暮らしの男の死体が発見された。死体はトランクに詰められ、クローゼットの内部に隠されるように隠されていた。マンションの出入口に設けられた防犯カメラの映像から、容疑者と思われる数名の人物が浮かび上がるが、どの人物にもアリバイがあった。捜査本部から相談を受けた臨床犯罪学者の火村準教授とミステリ作家の有栖川有栖の二人は、捜査本部にアドバイザーとして加わることになる。折しもコロナ禍の第三波を迎えようとする時期だった。だが捜査は一向に進展を見せず、新たな情報も浮かび上がってはこない。そんな中、火村は事件解決の糸口を求めて、香川県の丸亀市へとアリスを誘う。いったい火村は何をヒントに西へ向かうのか、そしてそこでどんな事実が見つかるのか一。

読後の感想はいろいろとありますが、一言で言えば感傷的になる読後でした。その理由を上手くまとめることは出来ませんが、コロナ禍の閉塞感や一変した生活習慣へのフラストレーション。何気ない日常への憧れと言った感情が、ある夕映えを眺める二人の心情に共感し、触発されたのかもしれません。また香川県丸亀市は私の生まれ故郷であり、何年か前に一度だけ訪れた日の事を思い出した面もあります。もっといろいろな場所を観たかったし、行きたかったといった、出来なかったことへの後悔……というかノスタルジアなのかもしれません。

またミステリを何でもジャンル分けするつもりはありませんが、本書は立派な密室物だと捉えて読み進めていたのですが、途中から「そうではないな」という視点も生まれます。多分この辺りは著者の個性と言うか筆圧の高さと言うか、お上手なところなのだと思います。ミステリが単に『ミステリ』というジャンルとして書かれた作品ではなく、『文学』として書かれた作品だとも感じさせてくれます。またコロナ禍における警察の捜査の難しさも知ることが出来て、そんな点も興味深かったです。

著者が「本作品は後年、コロナ禍の中で書いた作品として思い出になるでしょう」と、話されていましたが、読者も同じだと思います。同じ時間を火村先生やアリス氏と生き、有栖川さんとも過ごしていたのだと思い出すことでしょう。450頁を超す大作ですが、読んでいる間、優しい温かな時間の流れる作品でした。

2016年11月 瀬戸大橋