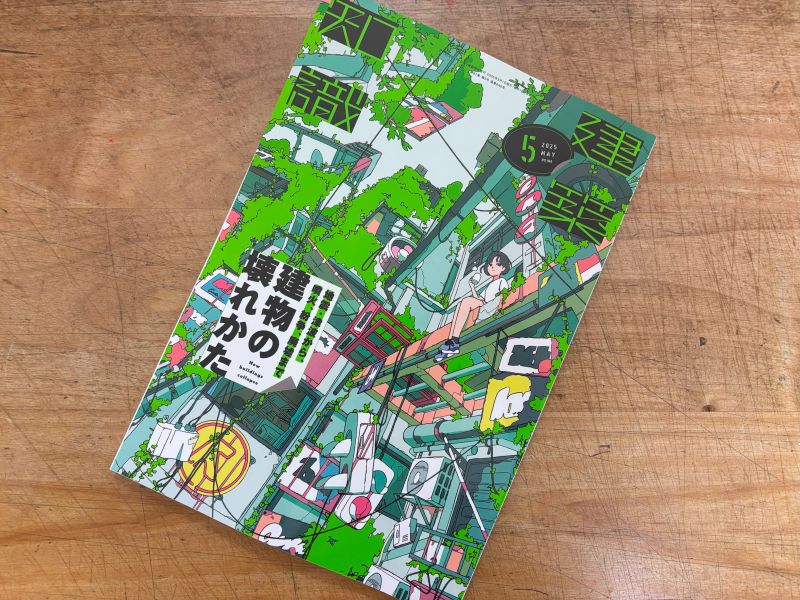

今月もエクスナレッジ出版社の月刊誌『建築知識』の5月号に、読み物の『難事件は不思議建築とともに FILE5』が掲載されます。今回のテーマは「事件現場の施工期間」と題して、工事に必要な期間に触れています。

近年の工事現場では施工期間がドンドン早くなっていますが、それはどのぐらいの期間を指しているのか。その理由などにも触れています。

ここで少し自分の話は横に置いて、『建築知識』全体の感想を少しだけ書きます。連載のお話をいただき、掲載号を含めて、その少し前の号から読むようになりました。過去には年間購読して読み続けていた時期もありましたが、それもいつしか止めて、興味のある号だけを購入して読んでいるような距離感でした。

自分が持つ『建築知識』のイメージは、建築を志す学生さんの勉強用の参考資料、あるいは建築業務に携わる方の技術と知識向上のための専門書、そして掲載されている建築材料やCADその他、協賛企業の情報収集のツールみたいな感じで捉えていました。

ですが最近の本誌を読んで、少しイメージが変わりました。読み物として凄く面白いのです。例えば毎号変わる特集記事の内容が良いのです。テーマの内容が従来の教科書然とした内容から大きく変わり、「そこに着目して掘り下げるのか」という驚きがあるテーマを掲載しているのです。

今月号なんて「建物の壊れ方」をテーマにしているのは実に面白いです。今までなら建物の造り方に注目するべきところを、一周回って逆を行くことで、造る際への注意点にも繋がっています。

先月号は「建物用途ごとの間取り図鑑」と題して、今まで見たことも無い建物の間取りを紹介していましたが、キャバクラやホストクラブあるいはお化け屋敷の間取りなんて、ほとんどのかたは知らない筈。それを細かく紹介しているので、読み物として面白い。

私もずっと昔、今でいうファッションホテル(ラブホテル、モーテルと言えば分かりますか)の計画を依頼されたことがありましたが、広さや構成、イメージなどが分からず困ったことがありました。仕方なく当時人気のホテルに客として入り、室内の広さをメジャーで測り、室内の様子を写真で撮り、その部屋の大きさを把握することから、建物全体を計画したことがありました。だから知らない物を知ることって、とても大事なんです。そんな企画が、昔と違って面白いと感じています。

それから読み物が面白い。自分の読み物はさておき、「金田一耕助の間取り」「英国の怖い家」「日本名城怪談集」と、題名だけで内容がイメージできる物をはじめ、さまざまな面白い読み物が満載されています。これを「建築専門誌だから読まない」と、手に取らないのは勿体ないと思うのです。

昔、山本夏彦氏が編集長をされていた工作舎の月刊誌『室内』と、少しだけ同じ匂いを感じています。作家・安部譲二を知ったのも、出久根達郎氏を知ったのも『室内』でした。物を手で造る喜びと苦労を書き、建築を工業学問ではなくアートとして捉えた視点が、とても魅力的な本でした。そんな『室内』の雰囲気と少し似ているような気がしています。

今は紙媒体の本や雑誌が売れない時代ですが、やはり紙の本が好きですし雑誌が好きです。もし何かの機会に『建築知識』を書店で見掛けることがあれば、一度手に取って眺めてみて下さい。本好きな方の何人かの琴線を、必ず揺らすと思いますので。